はじめに

入試問題といえば面白みがなく、堅苦しいものというイメージが強いですよね。

しかし、いろいろな大学の過去問を見てみると、「奇問」と呼べるような面白い入試問題が見つかります。

実際にそんな面白い入試問題を見ていきましょう。

実際の「面白い」入試問題7選

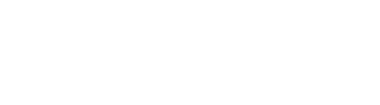

【面白い入試問題①】静岡大学(2000年)数学:作図するとまさかの図形に!

問題自体は普通の数学の作図問題ですが、実際に作図してみると……

な…なんと、図が富士山の形になっています!

できた瞬間ニヤッとしてしまいそうです。

地元に関する問題というのは面白いですね!

ここで「面白い!」で終わるのではなく、関連事項を復習すると楽しく勉強できますよね。

【面白い入試問題②】早稲田大学(1974年)世界史:小ピピンの好きな食べ物!?

①スパゲティー

②牛肉

③鹿肉

④鴨鍋

衝撃的な問題ですね!

出題者はどんな気持ちで出したのでしょうか……。

世界史好きの友達に聞いてもわかりませんでしたw

皆さんはわかりますか?

【面白い入試問題③】昭和大学医学部(2014年)生物:驚くべき空欄の数!

空欄だらけでどこを読んでいるのかわからなくなってしまいそうですね(笑)

選択肢も用意されていないのでいろいろな答えが想定できそうですがどうなのでしょう。

これを解かせるならもういっそのこと記述問題にしてくれと叫びたくなります。

この問題を目にした受験生は泣きそうになったことでしょうね……。

【面白い入試問題④】東京大学(2015年)英語:英作文の絵が不気味!?

絵を見て思ったことを英語で書けという問題ですが、その絵が意味不明な絵ですね(笑)

英文を書くという以前に日本語でも何を書いていいのか思い浮かびません。

「さすが東大!」以外に言葉が出ませんね。

【面白い入試問題⑤】東京帝國大學(1921年)物理:地球を紙で覆う!?

戦前の問題ですが、当時から一風変わった問題を出していたのですね。

【面白い入試問題⑥】京都大学(2006年後期)数学:問題文がとても短い難問!

問題文短かっ(笑)。

tan1°が有理数かどうか調べよという問題です。一見簡単そうな問題ですが証明は難しいです。

何から手をつけて良いのか考えるのも大変ですね。

問題の切り口だけでも見つけることはできましたか?

三角関数関連で、東京大学の数学では以下のような問題も出題されました。

どんな複雑な問題が出るだろうと考えていた当時の受験生にはまさに不意打ちだったことでしょうね。

定義を聞く問題というのは時々思い出したように出題されるので、定義を暗記するだけでなく一度自分で確認してみることをオススメします。

三角関数の定義を忘れていて「やばい!」と思った人は定義を確認してみてくださいね。

【面白い入試問題⑦】順天堂大学医学部(2015年)小論文:写真はシンプルだが難しい!

写真を見て感じた事を800字以内で述べよ、という小論文の問題です。

シンプルそうに見えますが、いきなり800字も書けと言われてもなかなかすぐに思い浮かぶのは難しそうですよね。

これが正しいという答えはなく、いかに想像力を働かせられるかということを図っているのでしょう。

ちなみに私が「なるほどな」と思った答えは、階段を人生に、赤い風船を幼少期の思い出に見立てて、男の一生を物語風に述べるというものでした。

余談ですが写真のキングクロス駅はハリーポッターの映画にも出ているそうです。

順天堂大学はこれ以外にも毎年とても面白い小論文問題を出題しているので興味がある人は是非調べてみてください。

おわりに

いかがでしたか?「え、これが出題されたの?」と思う問題も多かったのではないでしょうか。

しかし、富士山型の問題や定義の問題など、奇抜なだけで簡単な問題が多いことも事実です。

きちんと基礎事項の確認をすることは大切ということですね。

奇抜な問題に出会っても、落ち着いて考えましょうね。