はじめに

東京大学理科一類に在学中の1年生です。

初めに記しておきますが、私は1年浪人して東大に合格しました。現浪関係なく、これから大学受験に臨む方々の参考に少しでもなることを願って、僕の浪人合格体験記をつづろうと思います。

現役時の話は教訓をメインに、浪人時の話は勉強の方法をメインに話すことにします。

私がどうして東大を目指したか。どうして東大理科一類を目指したか。

私が東京大学理科一類を志望した最初の理由は、宇宙の研究がしたかったからでした。

東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構(IPMU)という研究機関で研究したいと思っていたのですが、「IPMUに入りたいなら東京大学に入るのが一番近道」と聞いたので、東大を目指すようになっていきました。理科一類を選んだのも、理学部に行きたかったからです。

特に素粒子物理学に惹かれていたので、高2での文理選択では迷わず理系を、科目選択では物理を選択しました。選んだはいいのですが、実は高1の時点では数学や物理は特別得意というわけではありませんでした。将来素粒子物理を勉強するためには理系の物理選択しかないと思っていたので、理系科目が得意でないことは、選択にあたって問題ではありませんでした。

反対に英語や国語が得意で、実際入試の成績も、英語国語のほうが安定していて、現浪の2回とも主な得点源でした。

全体的な高校での成績はそれなりで、東大は目指せなくもないが、決して楽ではないというくらいでした。模試の判定も大体がCだったと思います。

文理選択や科目選択に後悔はありませんが、このあと理系科目でかなり苦労しました。東京大学に行くこと自体が目的であったなら、文系を選んだほうが良かったのかなとも思います。

私が受験勉強を開始した時期と当時の学力

私が最初に東大受験を意識したのは、高2の12月でした。

高校の英語の先生に、「東大の英語は特殊だから、早めに対策を始めたほうがいい」と言われて、初めて東大英語の過去問を解きました。

当時の私の勉強は、学校で出されたタスクをするだけでした。もちろんそれでもある程度の実力はついていましたし、模試の成績にも自分では結構満足していました。

ところが東大英語となると、1Aの要約問題の答え方からもうわからない。英作文も全然できず、英語の勉強ではなく、東大英語の勉強の必要性と同時に、東大英語の勉強に必要な基本的な英語力の不足も痛感しました。「自分は東大を受けるのだから、東大の試験の対策をしなければならない、しかもそれはできるだけ早いほうがいい」ということを初めて意識したのがその時でしたね。

私の通っていた高校と授業内容

私の通っていた高校はいわゆる地方進学校で、授業としては教科書の内容は社会科目以外3年の夏までには終わって、そのあとは問題集を使って演習でした。授業では予習が課され、問題集をやる週末課題もありました。私は基本的に課されたものはきちんとやる人間でしたので、これらはすべてやっていました。

補習では東大・京大向けのも授業がありましたが、高校全体の雰囲気としては「頑張って地元の国立大学を目指そう」という感じだったので、中高一貫の有名私立校のように学校の授業だけで東大対策は完璧、とはいきませんでした。本当は自分で東大二次試験の対策をやらないといけなかったのですが、それを怠ったのが現役時代の敗因の一つでした。

塾・予備校の有無と通い出した時期

現役のときは特に塾に通ってはいませんでした。当然周りには塾に通っている子もいましたが、自分はできるだけお金をかけずに東大に受かるのだというポリシーをもっていたので、通うつもりはありませんでした。

東大合格のための私の戦略

センター試験と二次試験の目標点数(現役時)

現役時のセンターと二次試験の目標点数は以下のとおりです。

| 試験名 | 目標点数/満点 |

| センター試験 | 815/900 |

| 二次試験 | 230/440 |

センター試験は東大合格者の平均点くらい、二次試験との合計点は合格者最低点を参考に、これくらいとれればいいだろうと思っていました。二次試験に関しては、数学理科は苦手でしたが、半分くらいなら頑張ればとれるのではないか、というかなり楽観的な気持ちで目標設定をしていましたね。目標設定以前の模試で目標点数を超えたことは一度もなかったので、完全なる希望的観測でした。

センター試験の科目別目標点数(と実際の得点)(現役時)

| 科目名 | 目標点数(実際の点数) |

| 国語 | 180(167) |

| 世界史 | 85(97) |

| 数学1A | 90(98) |

| 数学2B | 90(89) |

| 物理 | 85(88) |

| 化学 | 85(85) |

| 英語 | 200(200) |

| 合計 | 815(824) |

結果的に、センター試験は自己ベストを大きく更新し、東大受験生の一つの目標である9割を余裕をもって超えました。判定もBでした。安心しましたね。ただ、この安心が慢心につながったというのも否めません。

また、今思うと失敗だったのは、センター試験前に世界史の勉強にはまってしまったことです。世界史の勉強は、センターの1か月前くらいから始めました。それまであまり勉強していなかったので、勉強するほどできるようになるし、センターのような選択形式だと点数が如実に上がるので、楽しくなってしまって……。二次試験に向けての対策が遅れていた数学物理の勉強を後回しにしていました。

二次試験の数学物理は、一朝一夕にできるようなものではありません。腰を据えて演習を積むべきだったのに、それが辛くて逃げてしまっていました。その結果、二次試験ではやはり数学と物理に苦しめられることになりました。

二次試験の科目別目標点数(と実際の得点)(現役時)

| 科目名 | 目標点数(実際の点数) |

| 国語 | 35(41) |

| 数学 | 60(44) |

| 物理 | 30(22) |

| 化学 | 30(36) |

| 英語 | 75(74) |

| 合計 | 230(217) |

先述のとおり、数学理科で半分取ろうという根拠のない目標を立てていた私でしたが、易化したといわれる2017年の入試でも数学物理で大苦戦しました。入試問題を目の前にして、何をすればいいか分からなくなり、普段の自分なら絶対しない解法で解こうとしました。勿論うまくいくはずもなく結果は散々でした。

センター試験と二次試験の目標点数(浪人時)

| 試験名 | 目標点数/満点 |

| センター試験 | 870/900 |

| 二次試験 | 260/440 |

浪人前からある程度の学力はあったので、センターレベルの問題で苦戦することはなかったです。目標点は高めにも見えますが、これくらい普段の自分ならとれるであろうという各教科の点数を並べただけです。大コケしても、9割は割らないだろうと思っていました。

二次試験の目標点は、概ね浪人時代の模試の結果を参考に決めました。ミスをすることはわかっていたので、ちょっと低めに設定したつもりでしたが、本番ではこれを下回ることになります。

センター試験と二次試験の目標点数(と実際の得点)(浪人時)

| 科目名 | 目標点数(実際の点数) |

| 国語 | 180(180) |

| 世界史 | 90(93) |

| 数学1A | 100(97) |

| 数学2B | 100(100) |

| 物理 | 100(100) |

| 化学 | 100(96) |

| 英語 | 200(200) |

| 合計 | 870(866) |

現役・浪人を通して、センター現代文でノーミスはありえないと悟った私は「古文漢文で確実に満点を取り、現代文は2問落とすくらいでいいや」という気持ちでいました。実際その通りで、9割を切らなかったことで安堵したのを覚えています。

反対に理系科目は、浪人の意地があったので全部満点を目標に掲げました。

現役時の反省もあり、世界史は一年を通して、予備校の授業に合わせて忘れているところを随時補う、忘れないための勉強をメインにしました。

二次試験の科目別目標点数(と実際の得点)(浪人時)

| 科目名 | 目標点数(実際の点数) |

| 国語 | 45(45) |

| 数学 | 70(50) |

| 物理 | 35(24) |

| 化学 | 35(44) |

| 英語 | 75(79) |

| 合計 | 260(242) |

一年間予備校で演習を積んできた私は、数学・物理に対する苦手意識を克服し、模試が好調だったこともあり、「転んでもこのくらいは取れるだろう」という気持ちで目標点を設定しました。特に数学では、少なくとも2問は完答するつもりでいました。

ところが、ふたを開けてみれば数学と物理が全然解けず、数学の完答は1問のみ、物理は熱力学が全然解けず。試験直後は「この一年自分はいったい何を勉強してきたのか」と愕然としました。試験後の感触では点数は一年前の易化した年の最低点と同じくらい。東大の合格発表のその日まで、本気で東大以外の大学へ進学することを考えていましたね。

東大合格を勝ち取る時期別の勉強時間・勉強方法

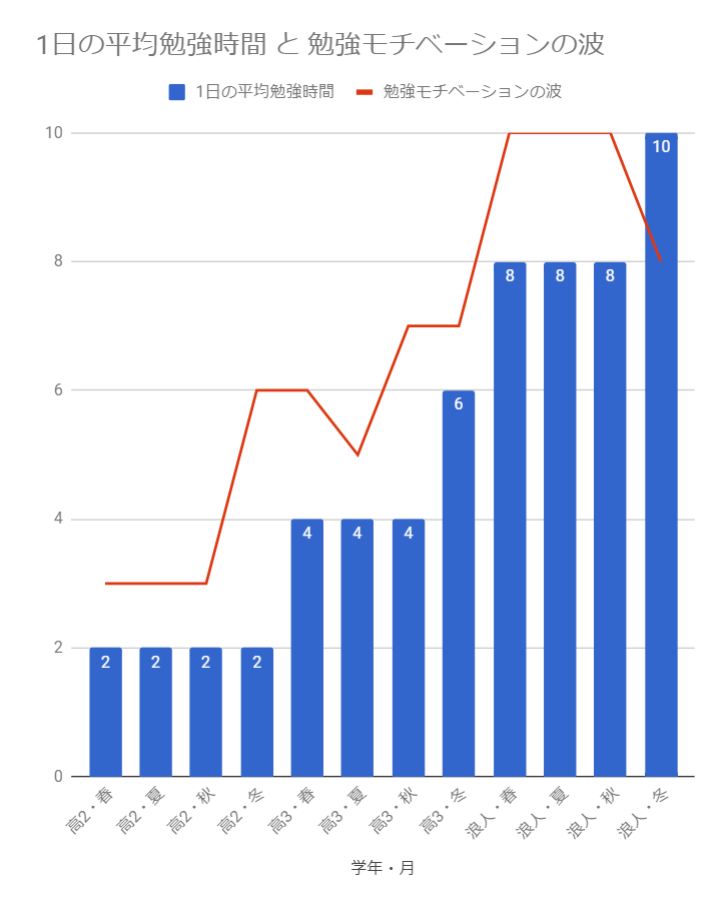

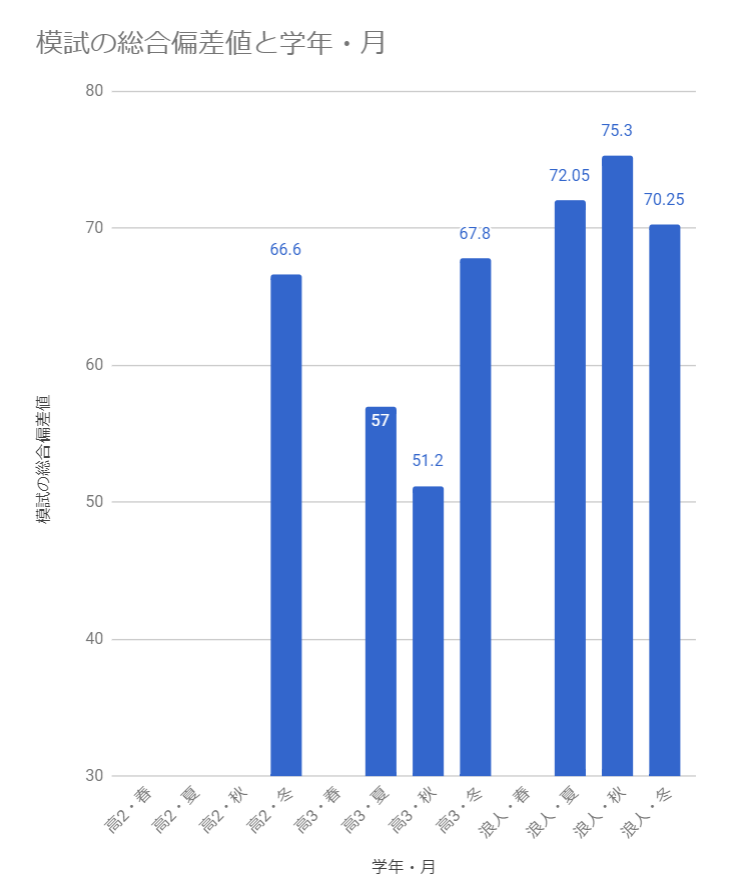

ここでは時期別の勉強時間や模試の偏差値について大まかな数字をご紹介します。

高3・春&夏:部活を引退、放課後は学校に残って勉強

高2の3月で部活を引退した私は、その後すぐに高校の自習室で勉強するようになりました。ただ、勉強内容としては学校で出されたものを多くやっていた記憶があります。自分で始めた東大対策としては、自由英作文を先生に見てもらうことと、リスニング用の音源を聴くことくらいでした。

夏休みは学校祭の準備に多くの時間を費やし、勉強の時間を十分に取れなかったことも反省です。私自身、学校祭に関わったことを後悔していませんが、皆さんのなかで学校祭とどう関わるか迷っている方がいれば、自分がスイッチの切り替えが上手にできるかをよく考えたほうがいいと思います。

高3・秋&冬:過去問を解き始める

過去問は授業で少し解いていたのと、年末に自分で赤本を購入して解きました。東大受験生としては遅いほうであると思います。過去問を解いてはいましたが、正直、あまりに実力がなかったため過去問を見ても解けずに答えを見て納得するだけで終わってしまうことが多かったです。

浪人①:解く勉強から覚える勉強に変える

浪人にあたって、現役時の入試本番に数学物理で何をすればいいか分からなくなった経験から、自分の中に問題を解くときの一種のマニュアルを作っておくことが必要だと考えました。

そこで、まず勉強を復習中心にシフトし、問題の解法を覚えるように努めました。一度解いた問題は次必ず解けるようにし、初見の問題でも解くときは、解いたことのある問題との関連がないか、どの解法が有効かを考えるようにしました。

このとき使ったのは塾のテキストです。とてもよくまとまっていたので、それを頭に入れていくだけで、問題を解く力がかなりつきました。

浪人②:自分の特性に合わせた環境に身を置くことにする

何年もの受験勉強を経て、わたしは自分が自室では集中できないことを悟りました。そこで朝から晩まで塾にいるようにし、授業以外の時間は自習室に籠ることにしました。

また、朝起きるのが苦手なので、別居している祖父母に朝の送迎を頼み、いやでも起きざるを得ない状況を自分で作るようにしました。この方法で、一日10時間以上の勉強時間を確保できました。また、通学時の電車ではリスニング音源を聴いたり単語の復習をしたりと、スキマの時間も使って勉強していました。

教科別の使用していた参考書と使い方

私の使っていた参考書をまとめました。

浪人時代は塾のテキストをやりこんでいたので、他の参考書はあまり使っていませんでしたが、他の参考書でもやりこめば高い効果が見込めると思うので、参考書名のみにとらわれずひとつのことを極めることをお勧めします。また、浪人の受験直前期は大手予備校の東大模試の過去問を解きました。

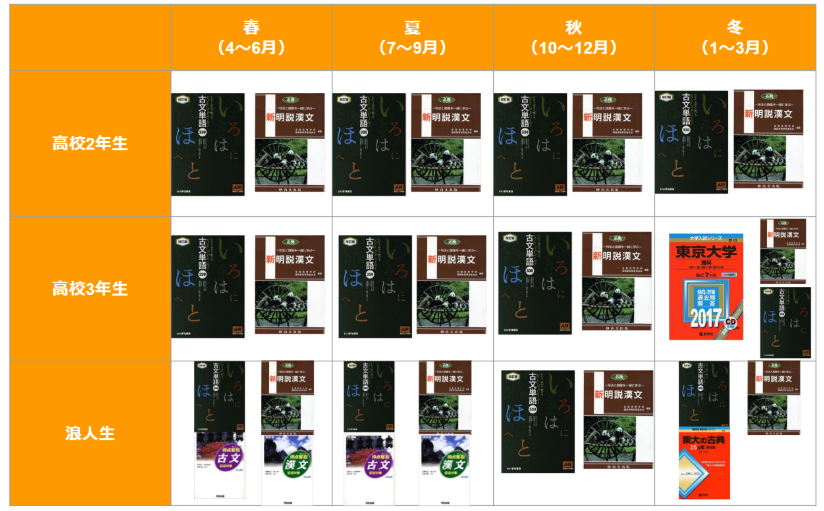

国語の参考書

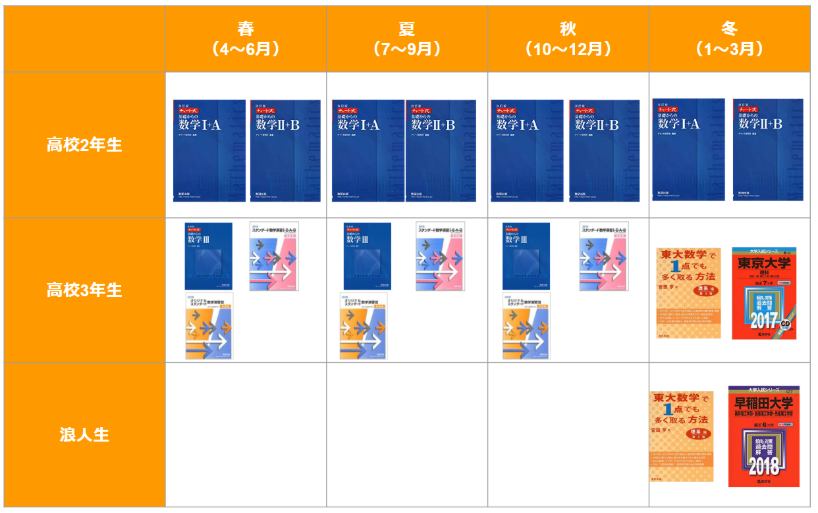

数学の参考書

英語の参考書

物理の参考書

化学の参考書

最後に(受験生への応援メッセージ)

「落ちておいて何を言うのか」と思うかもしれませんが、現役時の私には、合格できる力はあったと思います。ただし、「運が良ければ」という条件付きです。実際に、過去問を解いた感触がとても良い年もありました。「万事が上手くいけば」という仮定の下で、合格できる力はある、と当時の私も思っていました。

受験生のなかには私と同じような気持ちを抱えている方もいるかもしれませんので、私を反面教師にしてほしいのですが、現役時の私のような状況の場合、当然、落ちる確率のほうが圧倒的に高いです。

入試は一回きりの勝負です。当然ほとんどの人は緊張しますし、多少のミスは必ずします。そんな状況の中で、ベストの結果が出せる人は稀でしょう。実際私も、数学理科が易化した年であったにもかかわらず、本番では数学物理で得点できず、ある意味必然といえる不合格になりました。

これを踏まえて考えると、多少のミスも想定して得点目標を立てておくべきでしょう。本番の得点の算段をつけるときに楽観的になるのは危険です。悲観的なくらいの予想を立て、それでも合格できるくらいの力をつけておくべきです。難しいのは百も承知ですが、私のようにもう1年頑張りたくなければ、このくらいの気持ちで勉強に励んでくださいね。