はじめに

こんにちは。 私は東京大学の文科三類に在学中の1年生です。

今回は地方の公立高校出身の私がどうして東大を志望し、どのように勉強して合格するに至ったのかについて書きたいと思います。 これから東大を目指す人の役に少しでも立てたら幸いです。

私がどうして東大を目指したか。どうして東大文科三類を目指したか。

まずは私がどうして東大を目指したか、という話から始めます。私は山形県の公立高校出身で、高校に入学した当初は東北で一番難しい大学ということで東北大学を志望していました。

しかし高校の定期テストや模試では思っていたよりも良くできて、常に学年で3位くらいになることができました。私の高校は毎年東大に1〜2人が合格するようなレベルだったので、もしかしたら 自分はもっと難しい大学を目指せるのではないかと思い始めました。

そこで高校2年生の夏休みには東大のオープンキャンパスに参加しました。この時初めて東大のキャンパスに入ったのですが、荘厳な雰囲気を感じられるキャンパスでぜひここに通いたいと思えましたね。

また将来やりたいことがはっきりと決まっていなかったのも東大を目指す理由の1つになりました。高校での文理選択でさえも迷っていた私にとって、大学の学部を1つに決めることは簡単ではなく、東大の2年生になってから学部を選べる進学選択の制度は魅力的でした。

文科三類に決めたのは、はっきりと進路を決められないでいたとはいえ、どちらかというと文科一類や文科二類から進みやすい学部で学べる法や経済より文科三類から進みやすい学部で学べる歴史や言語の方に興味を持っていたからです。

私が受験勉強を開始した時期と当時の学力

私は運動部に所属していて、部活の練習がほぼ休みなく毎日あったので、 本格的に受験勉強を始めたのは部活を引退した高校3年生の6月でした。

当時の学力は、5月の下旬に実施された駿台全国模試で国数英の偏差値が66.9、地歴2科目も含めた5教科の偏差値が64.0で、東大文三の判定はBでした。

国数英に関してはそこそこ基礎はできているが抜けはあるという状態で、地歴は授業を聞くことと定期テストのために勉強することくらいしかしていなかったのでまだまだ知識が固まっていないという状態でしたね。

私の通っていた高校と授業内容

私の通っていた高校は地方の公立高校だったので有名進学校のように進度が早いわけではなく、2Bまでしかやらない数学は高3では演習がメインでしたが他の教科は 基本的に高3の12月まで教科書を使った授業が行われていました。

テストもおそらく普通の公立高校と変わらず学期の中間、期末と長期休暇明けに行われていました。 高3の12月はひたすらセンター対策の授業があり、センター試験が終わってからも基本的に毎日登校日で二次試験に向けた演習の授業がありました。二次試験に向けた演習とはいえ東大コースのようなものがあるわけではなく、色々な大学の二次試験の過去問や模試の問題を解いて解説を受けるというものでした。

塾・予備校の有無と通い出した時期

私は塾・予備校には通っていませんでした。河合塾や駿台のような大手予備校は私の住んでいた地域にはありませんでしたし、何より授業を受けるよりも自分で勉強する方が自分には合っていると感じていたからです。

ただ高2の9月からZ会を始めました。受講していた教科は初めは数学と英語で、高3から世界史も追加しました。

東大合格のための私の戦略

センター試験と二次試験の目標点数

私が東大に受かるために受験勉強を始めた際に設定したセンター試験と二次試験の目標点数は以下の通りでした。

| 試験名 | 目標点数(満点、得点率) |

| センター試験 | 810点(900点、90%) |

| 二次試験 | 260点(440点、59%) |

センター試験の目標点ですが、東大受験に関する様々な記事で東大に受かるにはセンター試験で9割得点する必要があると書かれていて、また当時実際にマーク模試で85%以上は得点できていたので妥当だと考え、ちょうど9割に設定しました。

二次試験の目標点は文科三類の合格者平均点が例年360点前後だったのでセンター試 験と合わせてそれくらいになるように260点を目標に設定しました。 合格者平均点を目標に勉強していれば本番で1〜2教科うまくいかなくてもギリギリ合格者最低点より高くなるはず だと考えたからです。

センター試験の科目別目標点数(と実際の得点)

| 科目 | 目標点数(実際の得点) |

| 国語 | 180(178) |

| 現代文 | 80(83) |

| 古文 | 50(45) |

| 漢文 | 50(50) |

| 英語 | 190(188) |

| 英語リスニング | N/A(48) |

| 数学1A | 85(82) |

| 数学2B | 85(80) |

| 日本史 | 100(91) |

| 世界史 | 100(98) |

| 生物基礎 | 50(50) |

| 地学基礎 | 50(50) |

| 合計 | 840(817) |

注:リスニングは東大では使用しないため、目標点は設定していません。ただし、受けることは必須なので、実際の点数だけ載せておきます。

先に述べたセンター試験の目標点数と変わっているのは、夏から秋にかけてのマーク模試で予想よりも点数が取れるようになり9割を安定して超えるようになったからです。それを考慮して、自分が本番の難易度で取れそうな最高の得点を目標に修正しました。

結果的に840点には届きませんでしたが、受験勉強を開始した際に設定した 9割という目標は達成することができました。

二次試験の科目別目標点数(と実際の得点)

次に二次試験の目標点数と実際の得点を紹介します。

| 科目 | 目標点数(実際の得点) |

| 国語 | 60(66) |

| 英語 | 80(69) |

| 数学 | 40(42) |

| 日本史 | 40(44) |

| 世界史 | 40(36) |

| 合計 | 260(256) |

高得点を取りにくい国語と苦手意識のあった数学は他の受験生から差をつけられない程度に半分を目標にしていました。一方で比較的得意でしっかり対策すれば高得点を狙える英語と社会は高めに設定し、合計が260点になるようにしました。

本番では英語と世界史があまりうまくいかなかったのですが他の教科が目標以上取れたこともあって合計では目標点近く取ることができました。

ちなみに私が本番で取った点数は全教科とも 自己最高の点 でした。直前期の追い込みの成果が出たのかもしれませんが、それよりも東大の二次試験は模試と比べて点数が高く出やすいように感じました。

東大合格を勝ち取る時期別の勉強時間・勉強方法

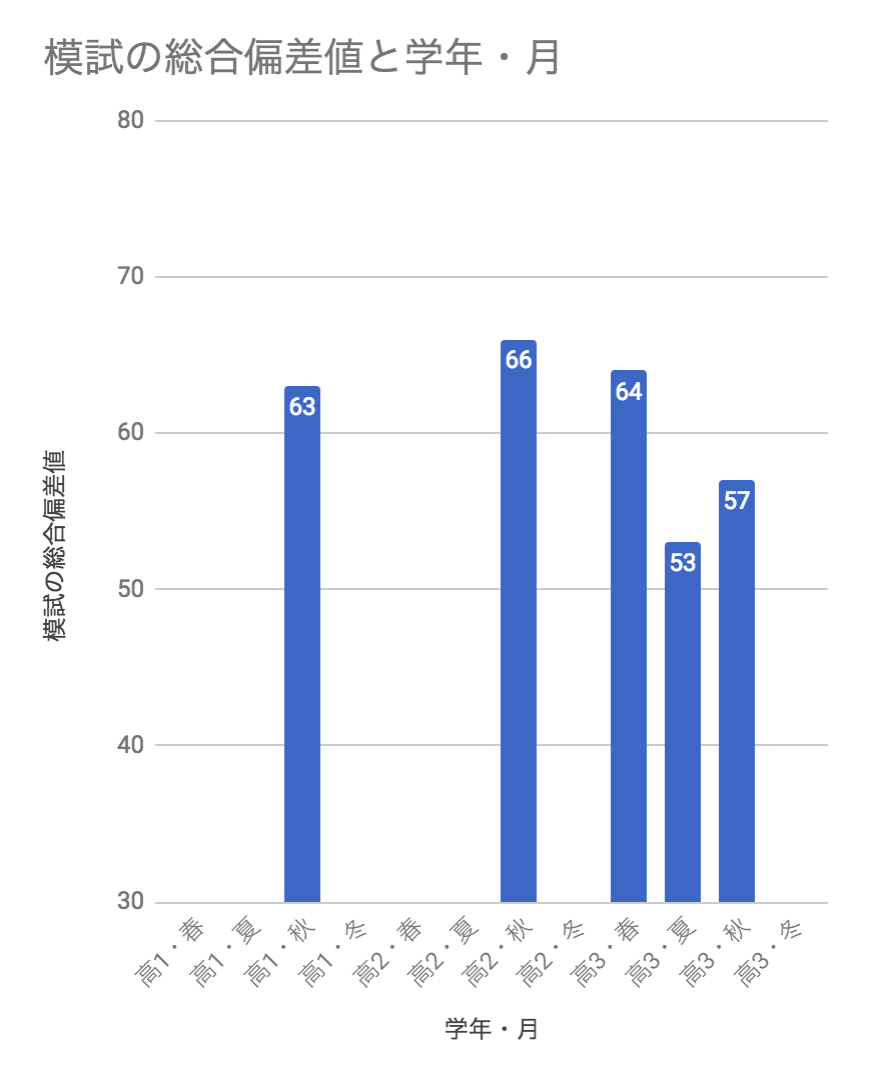

ここでは時期別の勉強時間や模試の偏差値について大まかな数字を紹介します。

では次に、3年間の中で大きなイベントや転換点があった時期を具体的に抜き出して、その時期に何をやっていたかについて紹介します。

①高2・夏:東大を受験することを決め、世界史の勉強を始める

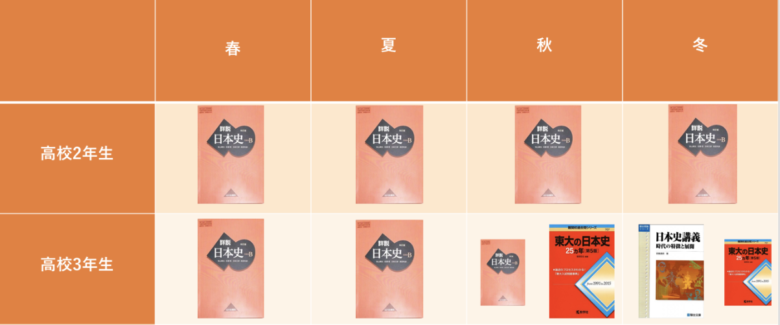

私の高校では、地歴から1科目しか選択できないカリキュラムになっていて私は日本史を選択していたため、東大を受験するためにはもう1科目を 独学で進める必要がありました。世界史を選択したのは地理と比べて日本史と関連する事項が多いと考えたからです。

学校の世界史の先生から授業で使うプリントをもらい、自分で教科書を読んで、図表や用語集を使いながら進めていきました。

定期テストを受けることもなかったのでなかなかモチベーションを保つのが大変でしたが、 頑張って続けていくうちに世界史の勉強が楽しいと思えるようになっていきましたね。

高3になってからは学校の先生が1対1で授業をしてくれるようになったので自分で進める必要がなくなり、だいぶ楽になりました。

②高3・初夏:部活を引退し受験勉強として基礎固めを始める

先に述べたように、私は高3の6月まで部活を続けていました。ですからそれまでは1 日に多くても3時間ほどしか勉強できませんでした。そのことへの焦りもあり、引退してからはすぐに受験勉強に専念することができました。

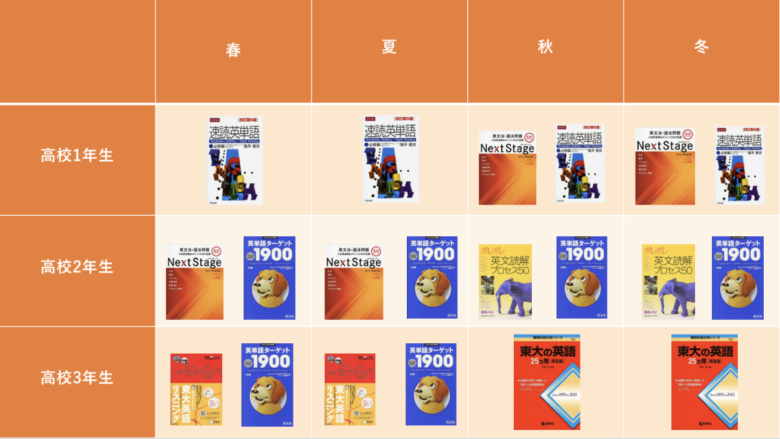

この時期にすることとして最も大事なのは国数英の 基礎を固めることだと考え、英語や古典の単語・文法や数学の典型的な解法を夏休みが終わるまでに固めることを目標として勉強を進めました。

③高3・夏:東京の予備校の夏期講習を受けに行く

学校の先生から、東大受験に精通した講師の授業を受けられるいい機会であるし、普段見ることがない多くの東大受験生を直に見て刺激も受けられるはずだと勧められ、東大専門校舎である河合塾本郷校に夏期講習を受けに行きました。

そこでは東大形式の問題の解説を受け、東大に合格するためにどのくらいのレベルが求められているのかということを知ることができました。

また空きコマには自習室で勉強していたのですが、たくさんの受験生が黙々と問題を解いていてみんな賢そうに見え、この人たちと合格を争うのか、と少し不安を持つと同時に自分も頑張らなければいけないと強く思うことができ、 その後の勉強には一層力が入るようになりましたね。

④高3・秋:国数英の過去問を解き始める

夏休みまでで国数英に関してはある程度基礎が固まったと判断し、秋から過去問を解き始めました。

国語は夏、秋の東大模試でともに目標点数を超えていたのであまりやらず、より伸ばす必要があった英語と数学に注力しました。特に英語は目標点と現状の点数のギャップが大きく、苦手だった第5問の小説は 25年分 、そのほかの大問も20年分以上解きました。

教科別の使用していた参考書

国語の参考書

数学の参考書

英語の参考書

日本史の参考書

世界史の参考書

日本史と世界史は、2年生から始めたため1年生の時に使用していた参考書はありません。

最後に(受験生への応援メッセージ)

私はセンター試験の2週間前に受けたマーク模試で、 それまでに受けたどのマーク模試よりも低い点数を取りました。 ずっと安定して得点できていた英語と国語で大きく失点してしまったのが原因でした。

友人たちに感想を聞いても特別難しかったわけでもなかったようで、今まで点数が取れていたのはただの偶然で本当の実力はこれくらいなのではないかととても不安になりました。

しかしそう悩んでいてもどうにもならないと思い、センター対策の問題集に必死で取り組みました。その結果なんとか本番ではいつも通りの点数 をとることができました。

同じようなことは二次試験の直前にもありました。

2月の初めに河合塾が実施する東大プレテストというものを受けたのですが、その時の点数は 秋の東大模試よりも低い点数でした。

もちろんテストの難易度が違うというのもあると思いますが、この時私はとてもショックを受けました。秋の模試から自分の学力は全く伸びていないのかと思い、受験をやめてしまいたくなりました。

この時は学校の先生に励ましてもらってなんとか気持ちを立て直し、過去問演習に注力しました。そして最終的には合格することができました。あまり手応えは良くなく、予備校が発表した解答で自己採点をしても去年の合格最低点には届きそうになかったため、合格発表の時には喜ぶのと同時にとても驚いたのを良く覚えています。

この経験から私が言えることは、 自分が勉強したことはすぐには結果に繋がらなくとも必ず身についている ということです。少しうまくいかないことがあったからといって諦めてしまうのは本当にもったいないです。ですから受験生の皆さんには自分の努力を信じて、最後まで諦めないで受験に臨んでほしいです。

是非頑張って合格をつかんでください!