はじめに

僕、人生で初めて0点をとったのが、代ゼミの東大プレという東大の模試でした。

数学で0点をとったのです。

く、屈辱・・・

これ以外の感想が無かったです……。

東大の文系数学は、全部で4つの問題があります。1問20点なので、80点満点です。

たしかに1問も解けなくて、テストが終わった時は「うわー全然解けなかったなー」とは思ったのですが、一方で部分点でちょっとくらいは点数があるだろうと思っていました。

それがまさかの0点。

受験本番まであと半年。人生で初めての0点が、東大の模試でした。

その結果を見た時、「ヤバい、死ぬ。ヤバい、死ぬ。」と頭の中でひたすら繰り返していました。

この半年後に僕は80点満点中54点をとって東大の文科二類に合格することになりますが、そのことはまだ当時の僕は知りません。

このままじゃ絶対に落ちるんだろうなという確信だけがあった時期でした。

今回は、このどうしようもなく数学ができなかった私が、どのように苦手な苦手な数学を克服し、東大合格を勝ち取ったのか、その具体的な戦略をご紹介します。

目次

数学が全然できなかった原因:「軌跡と領域」の分野

具体的な戦略をご紹介する前に、まず私がなぜ数学が苦手になったのか、その原因をご紹介します。

それは、「軌跡と領域」の分野で極度の数学嫌いになったからです。

「軌跡を求めよ」って、何だその日本語!?

数式で図が書ける、ということも全く分かりませんでしたし、

先生に質問に行っても「何が分からないの・・・?」と言われてしまう始末……。

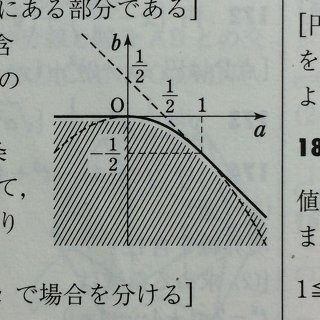

下のような図を見て、なんだこのイビツな形は・・・と、解く気も失せていました。

一度苦手だと思い始めると、とことん数学の成績が悪くなっていきました。

定期試験でも50点を切るようになりました。

数学、全く、分からん。。辛い。。

それから三角関数、数列、と続いていくのですが、

「自分は数学ができないのだ」

という固定観念があるので頭に入ってきません。

気がついたら、数学の成績は学年で最下位のグループに入っていました。

夏の東大模試を受けるまでは、得意科目で数学をカバーしようと試みた

でも、僕には得意科目がありました。

それは、世界史と日本史です。

そこで歴史科目で点を取り、苦手な数学をカバーするつもりでいました。

普段の勉強も、数学は放置して歴史に力を入れていました。

……

この考えが甘かったことに、東大模試を受けてはじめて気付きます。

得意科目で全く点数がとれなかった夏の東大模試

そしてついに訪れた代ゼミの東大プレテスト。

数学が0点だったのは先ほど申し上げた通りです。

では頼みの綱である歴史はどうだったのかというと、

世界史が60点満点中13点。

数学のカバーどころか、得意の世界史でも平均点がはるか遠くという状況でした。

歴史科目以外の英語も国語も、何かもかもが平均点よりずっと下でした。

ここで初めて私は、自分の”得意”なんて何のアドバンテージにもなっていないということに気付きました。

つまり、数学の出来ない分を他でカバーするなんて無理。

数学は数学で稼ぐしかない、ということに気付いたんです。

そこから、私の数学奮闘記が始まりました。

次のページから、私がどのようにして数学の勉強目標を決め、勉強を進めていったのかについてご紹介していきます。

「夏の東大模試で数学0点→半年後の本番で54点」に成長した数学の勉強法

ではここから、数学嫌いだった私がどのようにして数学の勉強目標を決め、勉強を進めていったのかについてご紹介していきます。

現状把握を徹底的に行う

まず現状把握を徹底的に行いました。

皆さんもまずは自分の点数を把握しましょう。

ちなみに私の夏の東大模試の結果は以下の通りです。

夏の東大模試の結果

| 科目 | 点数 | 満点 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 英語 | 53点 | 120点 | 44.1% |

| 数学 | 0点 | 80点 | 0% |

| 国語 | 57点 | 120点 | 47.5% |

| 日本史 | 20点 | 60点 | 33.3% |

| 世界史 | 13点 | 60点 | 21.6% |

| 合計 | 143点 | 440点 | 32.5% |

英語と国語は、そこそこ良い点数です。この2科目はこのまま頑張れば得点源にできそう。

得意と豪語していた世界史は13点で日本史は20点……。

そして、数学は0点ですね。

合計点は440点のうち143点。

100点満点だとすると30点しかとれていないことになります。

このようにまず自分の現状を冷静に分析することが大切です。

数字の前で怖気ないでくださいね。

目標設定をする

次に目標の点数を科目別に設定しましょう。

後から変更はいくらでもきくので肩の力を抜いて目標を決めましょう。

私の場合は、

-

- 英語

+19点

-

- 数学

頑張って30点とれたらかなり楽になるので+30点

-

- 国語

あんまり伸びる気がしなかったので+12点

-

- 日本史、世界史

世界史と日本史は、夏の段階ではまだ語句もあまり覚えていないので、あと半年きっちり覚えたら点数が取れると思い少し強気にそれぞれ+25点、合計+50点

としました。

東大は240点くらいあれば通るので、目標合計点も252点と少し余裕を持って設定しました。

目標点数は死守する

そして目標点数を決めたら、後は死守することを絶対とします。

ここが達成できなかったら受験も負ける、その死守ラインです。

例えば数学で20点しかとれなかったとします。

目標点数まで10点足りません。その10点は、他の科目でカバーしなければいけません。

しかし、勉強したら分かるのですが、この10点がかなり厳しいんです。

すでに無理して点数設定をしているので、これに10点上乗せとなるとかなり厳しい戦いが待っています。

ですから、各科目での目標点数は死守する、という心つもりで勉強する必要があるのです。

数学で30点を取る戦略(ターゲット)を決める

数学は80点満点で、大問は4つ、各問20点の配点です。

私は、1問は完解して20点をゲット。

そして残りの3問で部分点をちょこちょこ取って10点を稼ぎ、合計30点をもぎとる作戦を立てました。

では、その完解の1問をどの問題で取るか。

ズバリ、微分積分の問題で取ることにしました。

なぜなら過去25年分を分析した結果、微分積分の問題が出る確率が圧倒的に高いことが分かったからです。

微分積分は絶対に取る!ということで、夏休みは微分積分の問題に捧げることになりました。

ベクトル、三角関数といった他の分野の問題はほとんど手をつけず、微分積分の問題をひたすら解き続けたのです。

実際、夏休みが終わったあと、ベクトルや三角関数を解くレベルは全く上がっていませんでした。

夏休み前と同じレベルです。

基本的な公式すら忘れてしまったので、むしろ下がってしまったかもしれません。

しかし、微分積分の問題はほとんどの問題を解けるようになっていました。

それが東大レベルの問題でも解けるようになっていました。

「クールな解き方でなくとも、ゴリ押しすれば解ける」と言い切れるようになりました。

夏休みが終わるころには、確実に成長を実感していました。

「と、解ける・・・!」

夏休みにやることを極限まで絞ったことで、30点の目標のうち、20点は取れるようになったのです。

さて、どの参考書をどのように使って微分積分の分野をマスターしたのかは、次のページでご説明します!

使った参考書:『大学への数学 スタンダード演習』

『大学への数学 新数学スタンダード演習 臨時増刊2010年 4月号』というものがありまして、このうち25ページ分が微分積分のページなんですね。

25ページといっても、問題は5ページだけです。

え?これだけ?と思われるかもしれませんが、これだけを完璧にするのでもかなり時間がかかりました。なにしろ数学0点ですからね。

「大学への数学」というと、かなり問題レベルが高いと有名ですよね。

しかし僕が選んだのは、「スタンダード演習」というものです。つまり「大学への数学」でも、基礎の部分を取り扱ってくれている問題集ということです。

最新のもののリンクを載せておきますが、自分が強化したい単元があるかどうかは書店でチェックした方がいいかもしれません。

参考書を選んだらひたすら出来るまで解くのみ

こんなかんじで、できた問題には「OK!」と威勢よく書き込みます。

時々「これは計算に工夫が必要」「東大オープン(河合塾の東大模試)の類題」など、自分の気付きを盛り込んでいますね。

ちなみにこの右のページには、各問題の難易度がAからCでランクされています。Cランクの問題が解けるようになったらそれはもう最高に嬉しい瞬間です。

はじめは全く出来なかったので、OKマークはひとつも入っていませんでした。

解答解説のページ。問題のページの5倍くらいの解答解説があり、非常にわかりやすいですね。僕はここに自分の気付きや別解を書き込みました。

何回も何回も同じ問題を解き、出来るようになるまで解きました。

秋の東大模試の数学の点数は?

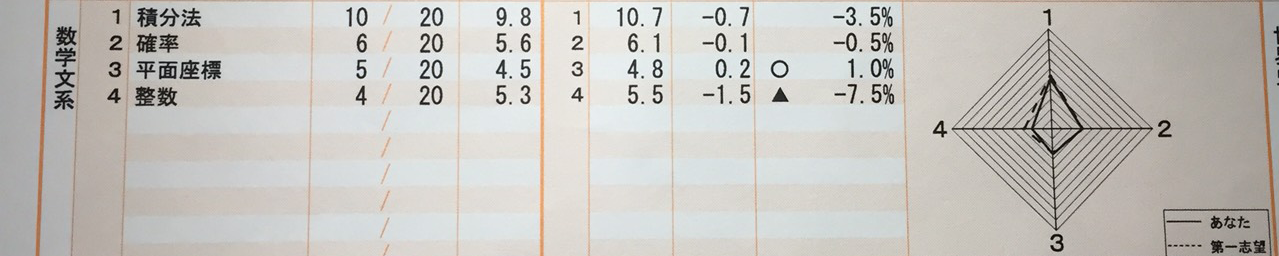

河合塾がやっている東大模試、東大オープンの成績がこちら。

「微分法」のところが20点満点中10点になっていますね。

本当はここで20点とっておきたかったのですが、プレッシャーに負けて計算ミスをしてしまい、10点に終わってしまいました。

プレッシャーに負けるということは、練習不足ということ。まだまだやらないといけませんね。

他の部分でも必死に部分点を稼いで少しずつ点数をとっています。

結果、80点中25点を取ることに成功しました。

0点だったあの時と比べて大違いです。

成績はまだまだ低いですが、それでも少しずつ成長を感じていました。

微分積分以外の他の単元はどう対策した?

微分積分が出来るようになったのが夏です。

では、ベクトルや三角関数など他の分野はいつ勉強したのでしょうか?

実は、10月以降は微分積分の勉強時間を極端に減らし、他の分野に力を注いでいました。

微分積分ほどは勉強しませんでした。微分積分以外の問題は部分点をとればよかったので、基本さえ忠実に理解しておけばある程度の部分点は取れると踏んでいました。

使った参考書は、同じく『大学への数学スタンダード演習』です。

この三角関数や確率の章をおさえていきました。

微分積分ほど完璧にはしませんでしたが、それでも1.5周くらいはしました。

対策は功を奏した?センター試験本番の点数

センター試験は、11月の末くらいから過去問や各予備校が出している予想問題パックを解いて勉強しました。

といっても過去問は5年分くらいしかせず(いつかガッツリやろうと思いながら結局時間がなくてできませんでした)、予想問題パックを15回分ほどしました。

他に、学校でセンター模試が何度も何度も行われたので、それも含めると結局11月末から30回くらい分くらいの練習が出来ました。

もちろん間違えた問題に関しては復習もその都度しました。

はじめは間違えた問題が多く、復習にも時間がかかったのですが、12月の末あたりには85点以上はとれるようになってきたので、復習の時間も短く済むようになりました。

結果、センター試験の数学1Aでは満点をとることができました。

数学2Bでは90点とることができました。

スタンダード演習をして、まさかここまで出来るようになるとは思ってもいませんでした。

夏の東大模試で0点だった数学の二次試験本番の点数

題名の通り、54点です。

まず一問目。読み通り、微分積分の問題でした。落ち着いて解くことができました。

おそらく20点満点をとることが出来たでしょう。

あとは部分点をとって、全部で30点とることが出来ればよかったのですが、一問目の部分積分の問題を解くことが出来て調子が上がり、二問目の数列の問題もスイスイ解くことが出来ました。

その次とそのまた次の問題もいつもより解くことが出来て、結局目標の30点を大幅に超えた、54点を取ることが出来ました!

おわりに

数学0点から54点の大逆転劇をこれまで見てもらいましたが、どこがポイントだったか振り返ってみると、やはり「夏は微分積分を徹底的におさえる!」と決め、実際に実行したあのタイミングが良かったのだと思います。

大きな賭けで、実際に成功するか分かりませんでしたが、僕のような0点をとってしまうくらいの人は、捨てるものが何もありません。

だからこそ出来た賭けだったのだと思います。

当たり前ですけど、0点を取ったら、あとは伸びしろしか残されていません。それ以下に下がることは不可能なのです。

だから、もし0点やびっくりするような低い点数をとってしまっても自信をもってください!

「他の人は、失うものがあるかもしれない!でも俺は失うものは何もない!思い切った戦略をとることができるんだ!」と。

長文、お読みいただきありがとうございました!